こんにちは、防災をもっと身近に感じてもらいたい「オウチックスの日記」です。

近年の異常気象や災害の頻発により、「自分の住んでいる場所って本当に安全なの?」と不安に感じたことはありませんか?

この記事では、国土地理院が提供する「今昔マップ on the web」を使って、自宅周辺の地形変化を確認し、災害リスクを“見える化”する方法をわかりやすく解説します。

今昔マップで地形を比較!災害リスクを見抜く方法

まず結論:今昔マップで見える“危険の地形サイン”とは?

川跡・盛土・埋立地・傾斜地など、地形の履歴には災害リスクのヒントが隠れています。今昔マップを使うことで、一般の方でも簡単にその兆候を発見することができます。

この記事では、そんな疑問に丁寧にお答えしていきます。

まずは目次をご覧ください。

今昔マップとは?地形と防災のつながり

「今昔マップ on the web」とは、国土地理院が提供する過去と現在の地形図を比較できる地図サービスです。現在の航空写真や地形図だけでなく、明治・大正・昭和などの古地図と重ねて表示できるため、地域の地形の“履歴”を視覚的に知ることができます。

防災の視点で見ると、この「地形の履歴」には大きな意味があります。たとえば、現在は整備された住宅地であっても、過去には川だった場所や湿地帯だった土地が数多く存在します。こうした土地は、洪水や液状化、土砂災害のリスクが高まる傾向にあるのです。

ポイント:今昔マップを使うと「かつて川だった」「盛土された」「埋立地だった」など、現在の地図だけではわからない災害リスクのヒントが見えてきます。

特に東京都や神奈川県のように宅地開発が進んだエリアでは、川を暗渠化した上に道路や住宅が作られているケースが多くあります。今昔マップで古地図を重ねてみると、「昔の川筋に沿って水害が発生した」といった事例をいくつも確認できます。

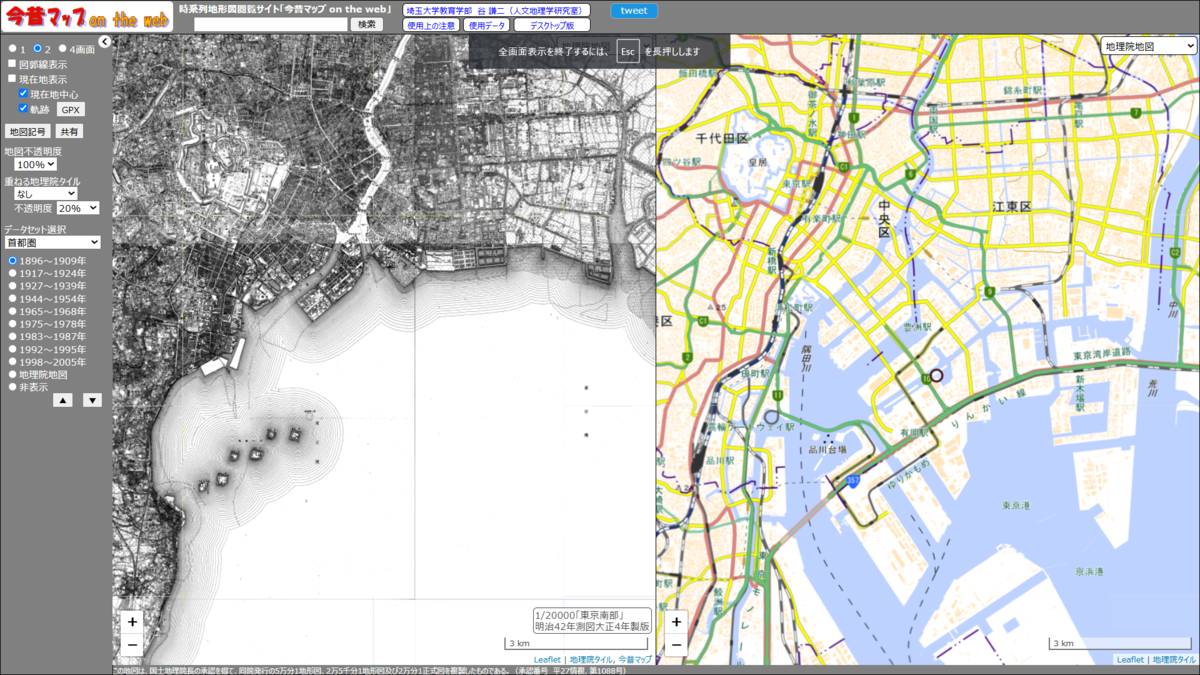

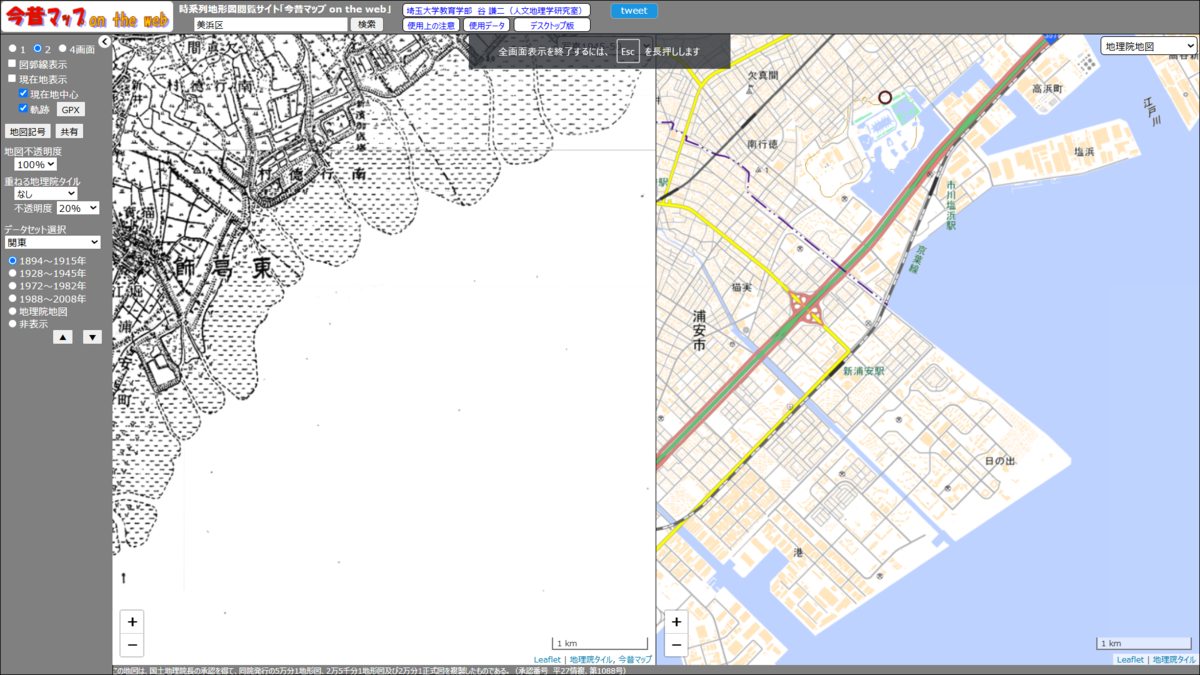

以下のように、古地図と現代地図を比較することで、盛土や地盤の改変が行われた場所を見つけることができます:

⚠この地図は、時系列地形図閲覧サイト「今昔マップ on the web」((C)谷 謙二)により作成したものです。

古地図と現代地図を比較した例。左が昭和初期、右が現在。かつて川だった場所に住宅が建っていることがわかる。” />

このように、今昔マップは防災だけでなく、これから引っ越しや家を建てようと考えている人にとっても非常に有益な情報源となります。住宅地選びの段階で「地形的に危険な場所かどうか」を判断することで、後々の災害リスクを回避できるのです。

今昔マップの使い方【実例あり】

ここからは、実際に「今昔マップ on the web」を使って、自宅や気になる地域の地形履歴を確認する方法をご紹介します。スマートフォンでも操作可能ですが、地形の広がりや時系列を比較するには、PCでの閲覧がより見やすくおすすめです。

1. サイトにアクセス → Googleなどで「今昔マップ on the web」と検索し、該当ページを開きます。

2. 地図画面で調べたい地域を表示 → 地名や住所を検索窓に入力すると、該当地域が表示されます。

3. 左側の地図年代を選択 → 明治・大正・昭和・平成など複数の地図を切り替え可能です。

4. 右側に現在の地図を表示 → 同じ位置を現在の航空写真や地形図で比較できます。

使い方のコツ:古地図で「川」「沼」「湿地」「旧集落」などの表示がある場所は、現代では住宅地になっているケースが多く、防災視点で注目すべきポイントです。

また、画面中央のスライダーを動かすことで、過去と現在の地形を半々に重ねて比較できる「スワイプ機能」も便利です。特に盛土されたエリアや埋立地などは、地形の輪郭が大きく変わっているため、視覚的な違いが一目で分かります。

たとえば、ある地域では昭和初期には存在しなかった道路が、現在は河川の上に整備されていたということもあり、その構造の上に住宅が立地しているケースも少なくありません。

今昔マップでチェックできる災害リスク

今昔マップを活用することで、次のような災害リスクが潜在的に存在する場所を視覚的に見つけることができます。

- 盛土エリア: 埋立てによって形成された土地は、地盤が弱く液状化リスクが高い。

- 旧河川跡: 昔の川筋が埋められて宅地化されているケースは、洪水時に冠水しやすい。

- 谷地形や窪地: 雨水が集中しやすく、内水氾濫や地盤沈下の可能性がある。

- 急傾斜地: 土砂災害の危険があり、特に集中豪雨時に注意が必要。

- 湿地帯跡: 昔は池や沼だった場所も、地盤が弱く長期的な沈下や冠水リスクがある。

こうした情報は、現代の地図だけでは見逃しがちです。今昔マップでは、各地点の「昔の姿」を知ることで、見た目ではわからないリスクに気づけるようになります。

まとめ|今昔マップで“備える暮らし”を

今昔マップは、過去の地形から災害リスクを読み解く強力なツールです。洪水・液状化・土砂災害といったリスクは、地形の履歴に深く関係しています。日々の暮らしを守る第一歩として、まずは「足元の地形を知ること」から始めてみましょう。

この記事の要点

- 今昔マップは過去と現在の地形を比較できるWeb地図ツール

- 盛土・旧河川跡などは災害リスクが潜むエリア

- 操作は簡単で、PC・スマホどちらでも利用可能

- ハザードマップとの併用で防災力が大幅アップ

- 引っ越し・住宅購入前の安全確認にも最適

よくある質問(FAQ)

- 今昔マップとは何ですか?

- 国土地理院が提供する、過去と現在の地形図を比較できるWebサービスです。明治〜現代の地図を重ねて見ることができます。

- 今昔マップでどんなリスクがわかりますか?

- 旧河川跡や盛土、埋立地、湿地帯など、災害リスクが高い土地の履歴を確認できます。

- スマートフォンでも利用できますか?

- はい。スマホからでも操作可能ですが、地形の広がりを確認するにはPC版が便利です。

- ハザードマップとの違いは何ですか?

- 今昔マップは地形の“履歴”を確認するためのツールで、ハザードマップは想定される被害範囲を行政が示したものです。

- 引っ越しや住宅購入時にも役立ちますか?

- はい。土地選びの際に地形リスクを事前に把握できるため、防災的な観点で非常に有益です。

参考リンク

コメント